我院崔浩杰教授团队在自然指数期刊《Water Research》上发表最新研究成果

时间 : 2025-10-14 作者 : 彭薇,崔浩杰

近日,我院崔浩杰教授团队与中国科学院地球化学研究所廖鹏研究员合作,在模拟稻田湿地环境中有机磷对铁硫氧化影响作用机制及其耦合有机碳转化方面取得进展,研究结果以Unveiling the unrecognized role of phytic acid in promoting hydroxyl radical generation during FeS colloids oxygenation: implications for organic matter mineralization为题发表在环境领域顶级期刊Water Research上。

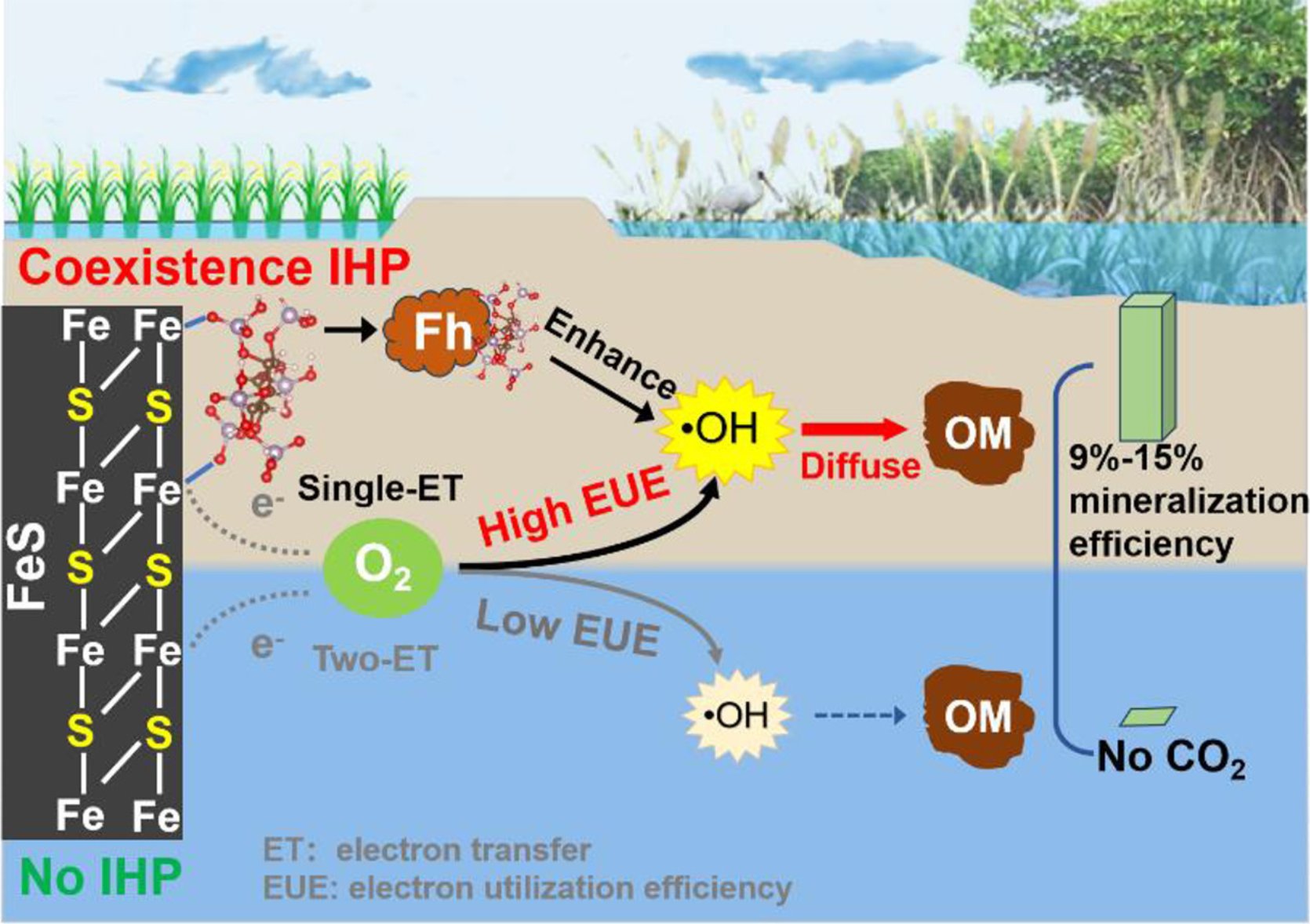

铁矿物胶体与植酸(IHP,一种土壤、水体广泛分布的有机磷化合物)之间的相互作用,显著影响稻田等湿地系统中碳元素及其耦合元素的循环。然而,IHP在缺氧-有氧界面调节Fe(II)-硫化物(FeS)氧化及羟基自由基(•OH)生成的作用仍不明确。本研究揭示了在中性pH条件下IHP显著增强FeS氧化过程中•OH的生成作用机制。密度泛函理论计算表明,相较于硫化亚铁表面的Top-S位点,IHP更倾向于与Top-Fe位点配位,形成抑制结构Fe(II)氧化的Fe(II)-IHP复合物。这使得氧还原路径从双电子途径转变为顺序单电子途径,使•OH产率提高2.0至8.9倍。光谱和电镜分析表明,IHP促进了氧化过程中纳米级水铁矿的形成,从而提高了•OH的生成。此外,IHP有助于将固相表面的•OH释放到液相中,增加其与主体成分反应的有效性。FeS氧化过程中,250 μM IHP的存在可使7.4%-41.9%的溶解有机质(DOM,1-15 mg C/L)矿化为CO2,而无IHP存在条件下则未发生矿化。该研究揭示了IHP在FeS氧化过程中提高•OH形成的作用新机制,为氧化还原频繁波动下富含IHP-FeS的稻田等湿地环境中有机碳转化动力学提供了新的见解。

湖南农业大学博士生彭薇和崔浩杰教授为论文第一作者,中国科学院地球化学研究所廖鹏研究员和湖南农业大学廖文娟副教授为论文通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金(42277291, 42177237, 42577240)、湖南省自然科学基金(2025JJ50205)、贵州省科技成果转化计划([2023] 006)以及贵州省重大科技专项([2024] 009、[2024] 013)的共同资助。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.watres.2025.124758

植酸在FeS氧化过程中促进羟基自由基生成的作用机制及对有机质矿化的影响

植酸在FeS氧化过程中促进羟基自由基生成的作用机制及对有机质矿化的影响